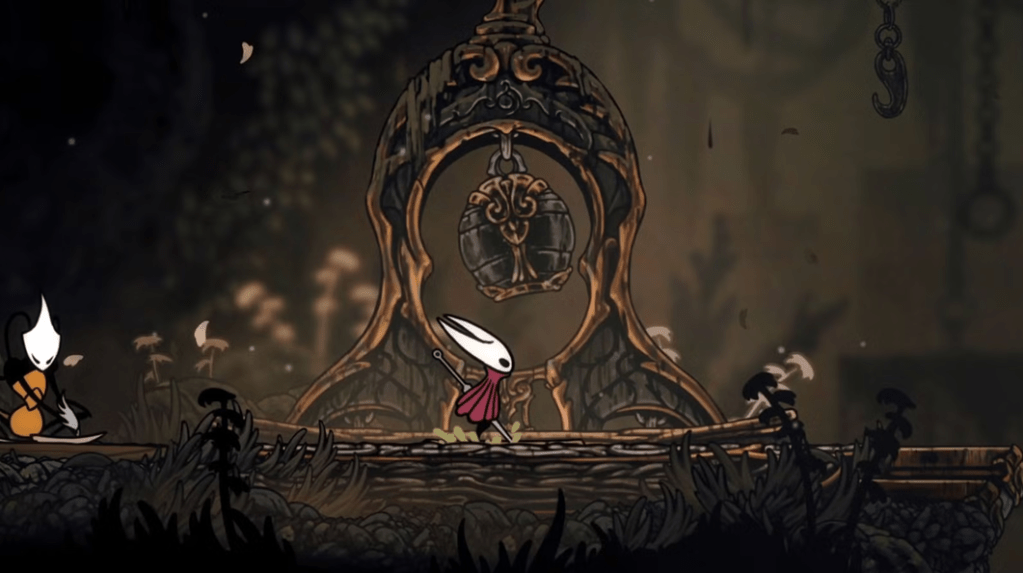

Lorsque nous avons parlé de Silksong dans la première partie de ce dossier, nous nous étions surtout concentrés sur le jeu en lui-même et sur le souci que j’avais pu avoir concernant son attitude, cynique parfois, laquelle confond à mon sens assez souvent exigence ou difficulté avec mesquinerie. Du reste, il apparaît que si Silksong a énormément fait parler au moment de sa sortie, c’est essentiellement pour sa difficulté. Un point de clivage qui a divisé le public entre la partie qui n’y voyait absolument pas un souci et celle qui, tout au contraire, y a perçu un énorme élément de déception. En ce qui me concerne, je maintiens ce que je disais dans la première partie : le problème n’est pas là mais bien dans l’attitude du jeu vis-à-vis de ses joueurs et joueuses. Toutefois, les discussions autour de la difficulté que le jeu a fait (re)naître m’ont donné envie de me pencher sur la question, pour une fois. De me demander alors ce que c’est, au juste, un jeu « trop difficile » ? Et pour commencer, il va falloir répondre à une autre interrogation : c’est quoi la difficulté ?

Pourquoi la difficulté est-elle devenu un sujet ?

Si la difficulté mérite d’être définie, tant que faire se peut, c’est surtout parce qu’elle est devenue un sujet de discussion, sinon de crispation, dans le paysage ludique actuel. Pourquoi, à chaque jeu qui sort en proposant un défi un tant soit peu relevé, cela doit-il toujours être un sujet ? Parce qu’un jeu affiche des objectifs et place des obstacles entre nous et la résolution de ceux-ci, la difficulté est indissociable du jeu vidéo (mais nous y reviendrons). Sans doute un lien est-il à établir entre ces questionnements et le fait que les jeux dits difficiles ont su s’installer au premier plan de l’industrie, notamment sous l’impulsion de Dark Souls, même si des titres tels que Super Meat Boy (pour ne citer que celui-ci) avaient su ramener l’idée d’un challenge épicé dès 2008. Du reste, en dépit de sa notoriété, son caractère de jeu indé avait limité son écho aux seules sphères de joueurs et joueuses suffisamment intéressé.e.s pour qu’un titre de cette envergure leur parvienne.

Avec les productions de FromSoftware, d’abord Demon Souls (2009) mais surtout à partir de Dark Souls (2011), l’affaire prend une ampleur plus vaste en commençant à toucher un public plus large, sinon le grand public incluant des joueurs et joueuses moins chevronné.e.s.

C’est lorsqu’une partie du public s’est sentie mise de côté par cette nouvelle génération de jeux (aux architectures de game design simples mais à l’exécution requérant des efforts plus prononcés) que la difficulté est devenue un sujet clivant. Elle sépare alors la partie du public qui regrette le caractère trop ardu de ces jeux et des nombreux autres influencés ensuite par l’aura des Souls (et d’autres) et la partie plus encline à y voir quelque chose de recherché dans une quête de validation de ses propres qualités en tant que joueur. S’établit alors chez certains une forme de « culte de la difficulté » où les « vrais joueurs » seraient ceux qui jouent et réussissent des jeux établis comme difficiles ou plus. Evidemment, il s’agit là d’une vision très polarisée des choses et il va de soi qu’un entre-deux existe. Du reste, comme à l’accoutumée, c’est bien moins cet entre-deux plus mesuré qu’on entendra le plus.

Mais surtout, cette évolution de la vision que l’on a de la difficulté, de sa légitimité ou non dans tel ou tel jeu, a amené à distordre le rapport à cette dernière, régulièrement vue soit comme une qualité recherchée, soit comme un défaut rédhibitoire. L’une des raisons de cette évolution serait le fait qu’une partie des joueurs et joueuses, jouissant visiblement de compétences ou capacités permettant de mieux réussir des défis élevés, instaureraient une norme, sciemment ou non, imposant une forme de standard de ce que devrait alors être un « bon » ou un « mauvais » joueur. Dans certains cas, ce positionnement s’accompagne d’une posture où la personne en question se place en supériorité vis-à-vis des autres joueurs et joueuses, du « commun des mortels ». Une supériorité régulièrement saupoudrée de pédanterie qu’on assimilera à un jugement de valeur, lequel trouve ses racines dans une approche compétitive du jeu vidéo où tout doit systématiquement être mis en confrontation, jeux comme joueurs et joueuses, jusque dans la pratique personnelle et isolée de tel ou tel titre.

Le phénomène est toutefois assez ancien en réalité, même s’il a pris de l’ampleur ces dernières années dans la mesure où la très large démocratisation des forums en ligne puis des réseaux sociaux actuels ont permis une prise de parole plus forte de la part de cette frange de joueurs. On retrouve cet esprit de compétition dès les salles d’arcade dans les années 1980, où certains habitués pouvaient déjà s’établir en « champions » de telle ou telle borne, ce que la culture populaire n’a jamais manqué de souligner, véhiculant au passage un certain nombre de clichés.

Dans tous les cas, cet esprit compétitif est une composante importante qui peut amener à apprécier des degrés de difficulté élevés, les joueurs et joueuses concerné.e.s aimant être mis en difficulté afin de parfaire leurs techniques, réussir à obtenir une victoire vue comme hors de portée pour la plupart, et ainsi faire montre de leurs talents, que cela prenne du temps ou non. Mais on supposera tout de même que la question d’un timing réduit sera primordiale également, le peu de temps consacré à l’atteinte de l’objectif étant alors considéré comme un facteur supplémentaire de « valeur du joueur » : réussir c’est être bon, réussir vite, c’est être encore meilleur.

L’idée aussi d’ainsi exposer ses compétences se retrouve par ailleurs renforcée de nos jours par le phénomène du streaming, où certains lives seront aussi l’occasion de performances réalisées soit en respectant les règles du jeu présenté, soit en ajoutant encore de la difficulté à la difficulté, par exemple en s’imposant diverses conditions matérielles pour atteindre les objectifs.

On pourrait encore ajouter à cela d’autres courants de pensée, incluant notamment celles et ceux qui pensent que c’était mieux avant, qui se disent que nous avons trop été habitués à la facilité (le plus souvent avec Assassin’s Creed comme marqueur temporel d’une rupture où tous les jeux seraient soudainement devenus trop faciles) ou encore la partie du public qui estime que le jeu vidéo (en tant que tout) n’a pas à sacrifier la radicalité de ses propositions sur l’autel d’une prétendue accessibilité qui, en fin de course, nourrit justement cette facilitation générale que d’autres ont en ligne de mire. Nombreux sont les arguments qui viendront soutenir la thèse que la difficulté doit être maintenue, sinon encouragée, amenant en face tout autant d’avis contraires. La discussion s’engage alors parfois dans cette recherche d’un équilibre sans doute impossible à tenir.

Je me cantonne ici à une vision en surface des choses car l’idée de cet article n’est pas tant de faire de la sociologie de la difficulté dans le jeu vidéo (même si je trouverais ça fascinant) ou même l’historique de notre rapport à cette notion depuis les débuts du gaming. Vous comprendrez alors que je me sois ici limité aux exemples les plus évidents, sans forcément chercher à approfondir plus en avant la problématique.

A mon sens, bien des questions méritent d’être posées autour de la difficulté dans le jeu vidéo. Il est pour moi légitime de se demander comment nous l’acceptons ou non et pourquoi ; de s’interroger sur la manière de rendre un jeu plus accessible pour des joueurs et joueuses moins aguerri.e.s sans pour autant sacrifier son esprit et sa philosophie ; de se questionner enfin pour savoir si cela doit même être fait ou s’il faut accepter l’idée que, non, tous les jeux ne sont pas pour tout le monde. Tous ces sujets m’intéressent en un sens mais, avant de pouvoir les étudier (ce que je ne compte de toute façon pas faire ici), il y a une question primordiale : c’est quoi, en fait, la difficulté ?

Définir la difficulté : une notion inévitable et nécessaire

Sur la base du constat que Silksong n’est pas un jeu tendre, la discussion s’est très rapidement centrée sur la question de sa difficulté propre et, plus largement, de la difficulté de manière générale. Le problème avec ce sujet, qui peut autant être passionnant que vain, c’est que l’on sait assez peu de quoi on parle, la notion-même de difficulté étant assez complexe à établir.

C’est ce que rappelait d’ailleurs Guillaume Levieux dans sa thèse Mesure de la difficulté des jeux vidéo, soutenue en 2011 auprès du Centre National des Arts et Métiers. Si la partie concernant la mesure effective et objective de la difficulté, ainsi que les efforts mis en place pour établir un système de mesure ne rentrent pas dans le cadre de ce dont je souhaite parler ici, cette thèse demeure intéressante pour les différents concepts qu’elle mobilise autour de celui de difficulté. Le chercheur y précise notamment qu’il « n’existe aucune définition généralement acceptée de la notion de difficulté dans un jeu et a fortiori aucune méthode de mesure de la difficulté applicable à tous les jeux ».

En effet, si l’on a assez facilement tendance à dire de tel ou tel jeu qu’il est difficile ou au contraire facile et à les classer ensuite en quelque sorte selon leur degré de complexité, il apparaît très vite et très naturellement que l’on va juger de la difficulté titre par titre, selon des critères propres à chaque jeu, sinon propres à chaque personne, empêchant en cela toute véritable comparaison, ce que Levieux évoque lorsqu’il affirme que nous déterminons « une heuristique propre à chaque jeu ». Dès lors, comment établir qu’un jeu est effectivement difficile ? Plus encore, comment pourrions-nous affirmer que tel ou tel titre est trop difficile de manière intrinsèque si aucun rapport de valeur n’est établi en amont ?

Il est important je crois de rappeler une chose : la difficulté est une notion inhérente et indispensable au jeu vidéo, quelle qu’en soit la nature et quel qu’en soit le degré. Levieux en propose alors la définition suivante :

« La difficulté d’un jeu est la mesure des efforts successifs que doit fournir un joueur pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le jeu. »

Guillaume Levieux, « Mesure de la difficulté des jeux vidéo »,

Conservatoire National des Arts et Metiers – CNAM, 2011 (p.28)

Cette difficulté, par essence liée à la nature-même du jeu donc, repose selon le chercheur sur deux principes fondamentaux :

- « Tout gameplay est décomposable en une suite de challenges pour lesquels il existe un instant T au-delà duquel le joueur a réussi ou échoué »

- « Un gameplay exploite un nombre fini de capacités chez le joueur. Ces capacités sont en nombre restreint, mesurables à court terme à partir d’une trace des événements du jeu et dépendent du style général du gameplay »

La difficulté répond donc d’une relation qui s’établit entre le jeu et les joueurs et joueuses, le premier de ces fondamentaux étant strictement lié au titre et à sa proposition, le second impliquant davantage la personne qui tient la manette, ses aptitudes propres et sa capacité à surmonter les différents obstacles mis en travers de sa route par le jeu.

Pouvant être déclinée en différents domaines, la difficulté est en fin de compte au cœur d’un paradoxe dans notre pratique du jeu vidéo (et du jeu de manière générale) en ce sens que ce dernier implique fatalement la présence de ce défi, donc d’un effort pour le surmonter, et que l’on y consentirait sans contrepartie réelle autre que l’envie d’atteindre l’objectif. Cette notion d’effort, on la retrouve également chez Jesper Juul qui, dans Fear of Failing? The Many Meanings of Difficulty in Video Games (2009), fait de l’effort l’un des six critères pour définir le jeu vidéo, dans le sens où, selon lui, le joueur/la joueuse fournit nécessairement des efforts pour influencer les résultats en jeu, lesquels sont variables et quantifiables.

Du reste, si l’approche de Levieux permet de développer une définition un tant soit peu objective et universaliste de la difficulté, elle n’exclut en rien le caractère polymorphe de cette dernière, ni l’importance du sujet qui s’y frotte.

Si prépondérante soit-elle dans l’élaboration-même d’un jeu, la difficulté est en effet multiple et peut se décliner en plusieurs catégories. Levieux en distingue par ailleurs trois dans sa thèse, se basant pour cela sur les travaux d’Andrew Rollings et Ernest Adams en 2003 : difficulté sensorielle, motrice et logique.

La première concerne par exemple la difficulté liée au fait d’observer un environnement, d’en comprendre le contenu et de l’analyser afin d’y trouver les informations nécessaires à la progression, ce que l’on retrouvera notamment dans les jeux d’aventure en point’n’click.

La seconde repose plus sur l’idées de réflexes et d’actions à réaliser selon un timing plus ou moins serré. Une catégorie qui englobera les jeux dits d’action pris dans un sens extrêmement large, incluant autant les jeux de combat que les jeux de tir ou les jeux de plateforme. Bref, des jeux où la capacité des joueurs et joueuses à se mouvoir et à réaliser diverses actions (souvent offensives) sera de mise.

Enfin, la troisième catégorie renvoie à une difficulté imposant une réflexion sur un plus long terme, avec l’élaboration de stratégies permettant d’atteindre les objectifs fixés, parfois avec la mise en place de systèmes complexes aux effets attendus sur une durée plus ou moins longue. Cela concernera entre autres et à juste titre les jeux de stratégie dans toute leur variété (tour par tour, temps réel, etc) ou encore les jeux de gestion.

Evidemment, rien de tout cela ne saurait être pris de manière figée et il va de soi que si ces trois catégories permettent de mettre en exergue un certain nombre de facteurs fondamentaux, elles demeurent malléables et, surtout, peuvent tout à fait se croiser. Si l’on en revient au cas de Silksong, il n’est à mon sens pas faux de dire que ce jeu peut répondre des trois catégories, dans une plus ou moins grande mesure.

La difficulté sensorielle s’exprimera au moment d’explorer un couloir et d’en comprendre les accès, culs de sac, obstacles et dangers. La motrice sera évidemment de mise dans le seul fait de se mouvoir et de combattre les éventuels ennemis présents. La difficulté logique enfin pourrait être vue comme s’appliquant à partir du moment où nous périssons et où, de retour au dernier point de contrôle, nous envisageons de nouveau notre cheminement en prenant en compte les différents facteurs observés lors de notre précédent passage afin d’établir une nouvelle approche. Idem lors de l’échec face à un boss.

Concernant la part qu’a à jouer le public dans la notion de difficulté, elle réside dans l’idée d’effort que les définitions de Levieux ainsi que celle de Juul mettent en avant. L’effort est évidemment indissociable non seulement de l’objectif fixé par le jeu, lequel va déterminer un certain nombre d’éléments à mobiliser pour le construire, mais également (et ça va de soi) indissociable de la personne qui joue et doit donc fournir cet effort. C’est ce que Guillaume Levieux tente d’expliciter dans sa thèse :

« La difficulté est liée aux buts du joueur et aux obstacles que le gameplay oppose à ces buts. Ensuite, si la difficulté est une mesure de l’effort du joueur, elle dépend donc de chaque joueur. La difficulté est avant tout relative aux savoirs et compétences de chaque joueur. »

Guillaume Levieux, « Mesure de la difficulté des jeux vidéo »,

Conservatoire National des Arts et Metiers – CNAM, 2011 (p.28)

En cela, est-il utile de se comparer aux autres ou de nourrir un débat stérile pour savoir si tel ou tel titre est effectivement difficile ?

La question devient d’autant plus floue que la difficulté peut en réalité être perçue selon deux plans distincts dans un même jeu, comme le rappelle encore une fois Guillaume Levieux, qui distingue dans sa thèse difficulté absolue et difficulté relative.

La première « décrit l’effort que doit fournir un joueur type, aux capacités statiques, pour atteindre les objectifs » tandis que la seconde « décrit l’effort que doit fournir le joueur, dont les capacités évoluent tout au long du jeu, pour atteindre les objectifs ».

On pourrait reformuler cette proposition en précisant en quelque sorte que la difficulté absolue repose sur des critères et étapes prévues en amont de la partie, lors de la construction du jeu, imposant alors un seuil global de difficulté à l’entièreté du titre. C’est une difficulté fixe d’une certaine manière : les objectifs, étapes, obstacles et défis seront toujours les mêmes. La difficulté relative quant à elle est une difficulté mouvante qui sera influencée par les progrès des joueurs et joueuses à mesure que l’aventure progresse, ainsi que les différents bonus et items qui viendront influer les capacités mises en œuvre.

Les deux sont profondément liées car, comme l’indique Levieux :

« Pour maintenir un certain niveau de difficulté relative, il est donc nécessaire d’augmenter la difficulté absolue d’un jeu, en fonction de l’évolution des capacités du joueur. »

Guillaume Levieux, « Mesure de la difficulté des jeux vidéo »,

Conservatoire National des Arts et Metiers – CNAM, 2011 (p.30)

L’affaire semble évidente : lorsque je parviens à atteindre un objectif, s’il le faut grâce à divers objets recueillis en amont, je me met au niveau de difficulté maximum que le jeu propose à cet instant T. Il est donc nécessaire pour ce dernier de relever encore sa difficulté globale d’un cran afin de me proposer de nouveaux défis en vue du prochain but, jusqu’au moment où j’aurai atteint le tout dernier palier de la quête. A cet instant, le joueur/la joueuse réussit à gravir le tout dernier échelon de difficulté du jeu, qui n’a donc plus rien à lui soumettre comme défi et va donc s’achever.

Cette vision linéaire et finie peut cependant être remise en question par différents types de jeux, soit en bâtissant son architecture autour de l’idée de recommencement (typiquement les rogue-like), soit en offrant aux joueurs et joueuses la possibilité de refaire l’aventure avec un nouveau niveau de défi, notamment avec le principe des new game plus, qui permettent de revivre l’aventure préalablement terminée dans une difficulté accrue mais en conservant l’expérience acquise lors de la première partie.

Une première synthèse de tout cela, c’est que la difficulté d’un jeu est un concept que l’on peut assez facilement définir en soi, Guillaume Levieux en offrant une proposition de définition tout à fait acceptable et compréhensible, mais qui demeure à la fois multiple, polymorphe et, surtout, mouvante. La difficulté n’est en aucun cas quelque chose de figé, comme l’on pourrait se l’imaginer en début de partie, au moment de choisir le mode Facile, Moyen ou Difficile.

Malgré le caractère très fixe de ces trois appellations (parfois plus), la difficulté au sein-même d’un seul mode est quelque chose qui va constamment évoluer. Penser le contraire serait s’imaginer que seule compte la difficulté absolue et que la difficulté relative n’existe pas. Or, par le simple fait que le jeu est un média interactif, cette dernière en est indissociable. Puisque nous jouons, nous apprenons et progressons au sein du jeu, faisant en cela évoluer nos compétences in game, lesquelles sont en évolution constante. Pour répondre à cela, le jeu est tenu de faire varier sa difficulté de bout en bout du programme. Sans quoi, il finirait par atteindre un stade où tout devient seulement facile et où le défi n’existe plus, ôtant en cela une grande part de l’intérêt au titre.

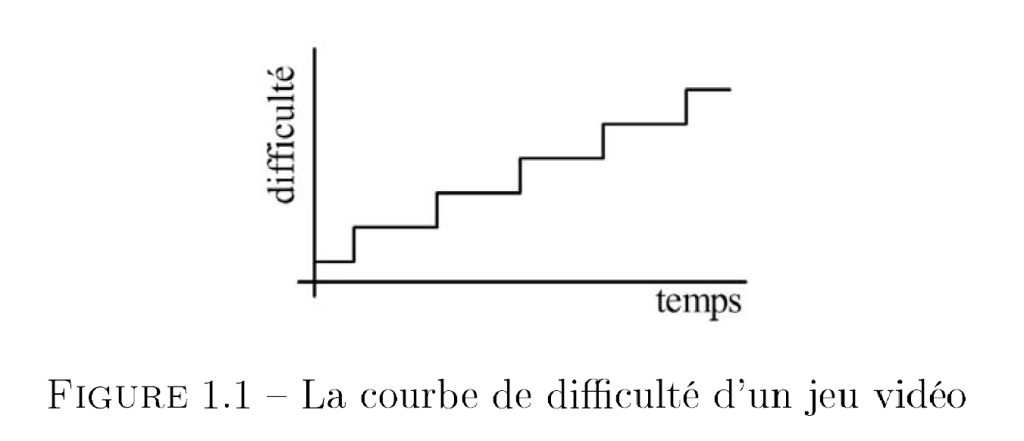

La difficulté constitue donc un effort fourni par les joueurs et joueuses en réponse aux requêtes du jeu, effort qui se construit tout au long du jeu. Une évolution qui se fait donc en accord avec la courbe de difficulté prévue pour le titre, laquelle doit être minutieusement prévue par les équipes de développement afin d’assurer que la progression dans leur aventure se fera selon un rythme donné et, surtout, efficace, ne permettant au public ni d’être distancé par le jeu, ni d’être trop fort. Cette courbe de difficulté se figure donc tel un escalier où chaque progrès amènera à sa réévaluation et à l’établissement d’un nouveau palier, jusqu’à atteindre la marche finale et donc le générique de fin.

Ainsi, si la difficulté est un sujet qui revient régulièrement sur la table au moment où des jeux comme un Souls ou Silksong sortent, on se rend compte que l’on parle moins de la difficulté en elle-même que de la capacité des jeux à se caler sur les aptitudes de leur public, et inversement. La difficulté, prise dans l’acception que j’ai tâché de développer ici est quant à elle tout autre chose. Elle est une construction nécessaire et naturellement présente dans chaque jeu. La question n’est même pas de savoir si on la recherche ou non : le fait est qu’elle est là de toute façon.

Ce qui vient agiter les esprits en revanche, c’est donc la mesure dans laquelle la difficulté est présente en jeu, le plus souvent résumée sous l’affirmation que tel ou tel titre serait tout bonnement « trop dur ». Sur la base de ce que l’on vient de voir et en essayant de raccrocher les wagons avec Silksong, on va essayer de voir ce qu’il en est et si en fin de compte, ça existe vraiment un jeu « trop dur. » Mais avant cela, petit détour par une autre question : si le jeu vidéo implique forcément de la difficulté et donc des efforts, qu’est-ce qui nous pousse à nous y adonner ?

La difficulté ou « le pacte avec la machine »

Pour expliquer ce paradoxe où nous souhaitons nous divertir mais nous fournissons toutefois des efforts, parfois ardus, Guillaume Levieux nous renvoie directement aux travaux de Johan Huizinga et notamment à son Essai sur la fonction sociale du jeu (1951), dans lequel l’auteur à qui nous devons notamment le concept d’homo ludens insiste sur le fait que le jeu nous sort du réel et que c’est cette capacité qui nous laisse consentir à produire des efforts selon notre bon plaisir et en vue de nous divertir. Le jeu se veut alors être « une étrangeté vis-à-vis du monde réel » où la difficulté et l’effort associé sont des éléments recherchés. Jouer impose d’être mis au défi, d’une manière ou d’une autre, et donc de se confronter à une forme donnée de difficulté. C’est un contrat tacite que nous passons avec le jeu.

Ce contrat implique cependant des concessions des deux côtés, en quelque sorte, et si la personne qui joue consent à fournir les efforts exigés par les objectifs qui lui sont assignés par le jeu, ce dernier doit à son tour apporter quelque chose en retour. Si cela prendra souvent la forme, in game, d’une récompense donnée, Guillaume Levieux mobilise dans sa thèse différents concepts permettant d’expliquer notre rapport à la difficulté.

Il va par exemple reprendre le concept de challenge que Thomas Malone établissait en 1980 dans What makes things fun to learn? Heuristics for designing instructional computer games et dans lequel le terme challenge doit moins être pris dans le sens de défi que dans celui de stimulation. Aux côtés des notions de curiosité et de fantaisie, le challenge est alors l’un des moyens que Malone identifie pour stimuler les joueurs et joueuses afin de les pousser à persévérer dans leurs efforts.

Levieux cite également Nicole Lazzaro et ses concepts de hard fun et easy fun. Développés dans Why we play games: four keys to more emotion without story (2004), ils se définissent ainsi :

- hard fun : « plaisir d’avoir atteint un objectif, surmonté des difficultés »

- easy fun : « plaisir de découvrir un univers, d’en découvrir le contenu, indépendamment de la réussite du joueur et des critères d’évaluation propres au jeu »

Facilement reliables respectivement aux notions de challenge et de curiosité chez Malone, ces idées prennent encore une fois en considération la difficulté comme un argument du jeu pour nous attirer à lui, notamment dans la dimension de hard fun et par le biais du plaisir qu’il permet de ressentir au moment de répondre aux objectifs. Cet aspect bien précis renvoie d’ailleurs enfin à un autre concept mobilisé par Levieux dans sa thèse, à savoir celui du sentiment de compétence développé par Richard Ryan, C. Scott Rigby et Andrew Przybylski dans The motivational pull of video games: a self-determination theory approach (2006).

Guillaume Levieux nous rapporte que d’après ces auteurs, ce sentiment est « ressenti lorsque le joueur est confronté à un niveau optimal de challenge, acquiert de nouvelles compétences et reçoit une confirmation positive de ses progrès dans le jeu », ce que quiconque a déjà joué à un jeu vidéo a sans nul doute déjà ressenti. Ryan, Rigby et Przybylski insistent d’ailleurs en affirmant que « la compétence perçue est une des plus grandes satisfactions que procurent les jeux, car ces derniers représentent des univers où l’on peut éprouver un sentiment de contrôle et d’accomplissement ».

Il y a donc une capacité du jeu vidéo à nous amener de notre plein gré face à de la difficulté (quelle qu’en soit la nature et quel qu’en soit le degré) et c’est sans doute l’une des particularités les plus fortes de ce média. Un aspect sur lequel revient d’ailleurs Douglas Hoare dans son livre Le Jeu Vidéo ou l’Aliénation Heureuse (2019).

Cet auteur rejoint l’idée que la pratique du jeu vidéo implique un effort mais il se distingue dans cette approche en parlant d’un « effort de soumission à la machine ». C’est dans cette version des choses que tout l’intérêt des théories de Hoare réside à mon sens. Car pour l’auteur, le jeu vidéo est avant tout une question de soumission de l’homme à la machine, à tout le programme informatique qui la régit, impliquant en cela une dissociation où, afin de dénicher notre plaisir à jouer, nous nous devons en tant que joueurs et joueuses de nous « adapter […] à la contrainte du dispositif ». Il nous faut nous forcer, même si l’on ne s’en rend pas compte sur le coup, à nous placer en conformité avec la manière de fonctionner de la machine, du jeu, d’autant plus que « toute mauvaise manipulation est sanctionnée ». Ce rapport de force amène Douglas Hoare à parler de « soumission récompensée ».

C’est dans cette idée de dissociation que notre rapport à la difficulté s’explique selon moi. Car tout en étant soumis au jeu et à son fonctionnement, le fait que nous en soyons récompensé permet de passer outre l’idée de s’imposer soi-même un effort dans un cadre pourtant voulu divertissant. Pour Douglas Hoare, c’est même ce paradoxe qui fait la nature du jeu, rappelant que « l’asservissement que nous décrivons n’est rien d’autre que le fait de jouer. […] Si le joueur n’intègre pas le protocole, il reste en dehors du jeu. S’il ne le met pas en pratique, il ne joue pas ».

Plus qu’une mécanique donc, qu’une construction naturelle, la difficulté serait donc quelque chose de nécessaire au caractère ludique d’un titre, le plaisir de jeu se nichant – si l’on veut résumer sommairement – dans la mise en confrontation des joueurs et joueuses avec les ordres que la machine nous donne d’une part (gameplay, quêtes, scénario…) et les obstacles prévus d’autre part. C’est ce que Douglas Hoare résume dans son idée de « pacte avec la machine », un contrat tacite où nous acceptons sans même nous en rendre compte de nous soumettre à toutes les exigences du jeu (dont la difficulté) pour toucher du doigt le plaisir d’une « liberté illusoire ».

Ce rapport étonnant pose alors la question de savoir comment le jeu vidéo arrive à nous convaincre de nous soumettre à lui. Qu’est-ce qui vient rendre ce rapport à la machine bien spécifique plus attirant que de se servir soi-même à la pompe à essence ou de passer ses produits devant une caisse automatique, actions qui reposent selon Hoare sur des mécaniques similaires ? Evidemment, l’aspect fictionnel du jeu, dans lequel nous incarnons le plus souvent des personnages un tant soit peu héroïques, vient fortement peser dans la balance. Quand je remplis ma voiture de sans-plomb 98, je ne me sens pas l’âme d’un Superman. Alors que lorsque je presse des boutons et oriente des sticks, je vois toutes l’étendue du pouvoir qui est le mien, ou plutôt celui de mon avatar à l’écran.

La force du jeu dans ce schéma et donc dans notre acceptation de la difficulté sera donc grandement esthétique mais cela répond avant tout de la capacité du titre à nous convaincre, de son « fort pouvoir d’illusion pour que ce désagrément, propre au monde du travail, devienne le support d’un divertissement à la mode, avidement recherché et payé comptant ». Hoare dresse ici un parallèle intéressant entre le fait de répondre aux exigences de la machine-jeu et celui de s’adapter coûte que coûte à un processus technique et automatisé, en particulier dans le monde professionnel. Le plus grand succès du jeu vidéo sera alors « qu’une telle soumission ne soit pas seulement subie, mas désirée ».

Cela étant, le jeu ne repose pas que sur sa seule puissance d’illusion pour nous faire adhérer à son pacte. Toujours selon Dougas Hoare, il va en effet impliquer les joueurs et les joueuses de deux manières : d’abord en leur imposant un chantage et ensuite en leur promettant une forme d’extase.

Le chantage dont Hoare parle concerne la difficulté du jeu. L’auteur part du principe qu’afin de nous « obliger » à nous adapter à ses processus, il lui faut d’abord nous faire goûter à un monde où tout va bien, rompre cet équilibre puis nous donner l’idée que ce dernier peut-être rétabli. Il évoque pour illustrer cela l’idée de premiers instants où le joueur, lequel a toute sa marge de progression devant lui, est comparé à un enfant. De la même manière en effet, nous sommes projetés dans un monde dont nous découvrons peu à peu le fonctionnement et auquel il nous faudra nous adapter afin de progresser. Ce qui sera l’apprentissage de la marche ou du langage chez l’enfant sera la découverte d’un gameplay et de la physique d’un jeu chez les joueurs et joueuses. « Il sera admis dans le monde à condition de développer ses facultés », précise Hoare dans une phrase qui désigne tant l’enfant que le joueur.

Evidemment, le parallèle se dresse alors de lui-même entre cette vision des choses et la question de la courbe de difficulté où, là également, la nécessaire adaptation par le développement de nouvelles compétences sera rendue nécessaire afin de progresser, chaque difficulté dont on vient de venir à bout étant aussitôt remplacée par une autre.

C’est dans cet intervalle entre l’atteinte d’un objectif et le départ d’un nouveau défi que le chantage du jeu prend corps. Dans le retour à une fluidité aussitôt re-perdue et que nous désirerons vivement retrouver. C’est dans cette quête que nous nous astreignons alors à obéir aux ordres de la machine sans broncher (aller ici, parler à untel, obtenir ceci, vaincre tel ennemi…) afin de progresser et de ramener le joueur à la même hauteur que le jeu, lequel ne manquera pas de nous distancer de nouveau ensuite, continuant l’escalade de sa courbe de difficulté. Tout cela pour récupérer un rapport au monde initial perdu et dont le fin mot de l’histoire sera de le rétablir, assorti alors d’un sentiment de satisfaction qui couronnera à la fois nos efforts et, donc, notre soumission au jeu et à ses préceptes.

L’autre manière d’impliquer les joueurs et joueuses enfin, c’est de leur promettre une « extase », pour reprendre le terme de Hoare.

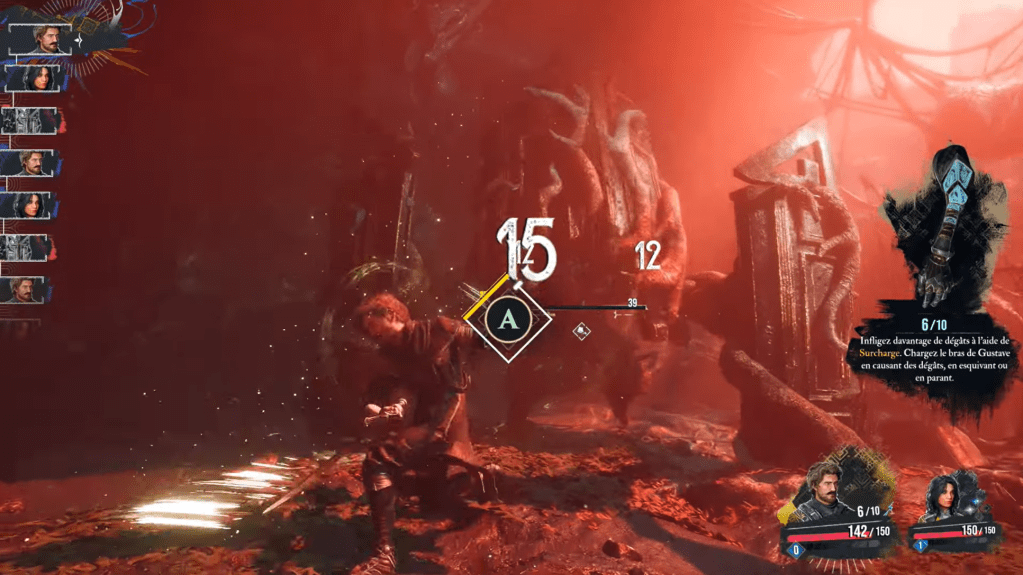

Pour cela, Douglas Hoare part du principe que le jeu fait de nous les spectateurs et spectatrices de nos propres efforts, faisant de nous « tout à la fois expert et cobaye de [notre] propre expérience ». Dans le premier de ces deux rôles, nous nous appuyons sur les faits que le jeu nous adresse (pourcentages, points de dégâts, stimulations visuelles, textes…) afin d’analyser notre performance et, plus encore que cela, l’évaluer. En tant que cobaye, nous répondons à l’analyse faite par notre côté expert afin de répondre aux exigences du jeu (si j’ai perdu trop de points de vie, je m’adapte pour mieux me défendre). L’expert juge le cobaye tandis que le cobaye obéit à l’expert, tout cela sous l’autorité du jeu, de ses règles et de ses mécaniques.

Nous progressons alors de cette manière, en observant et jugeant nos performances afin de les adapter ensuite, et c’est au terme des efforts ainsi fournis, « en intégrant la perspective de l’appareil », que l’expert et le cobaye se rejoignent enfin, dans un mouvement où les deux sont en accord, y compris avec le jeu, permettant d’atteindre ce que Douglas Hoare appelle donc l’« extase », ce moment de pure satisfaction où la soumission aux ordres du jeu est récompensée…avant de s’évanouir encore et de nous remettre sur la voie pour regoûter à cet instant où le joueur et le jeu sont sur la même longueur d’onde. A la recherche de la fluidité des premiers instants s’ajoute alors une autre recherche, celle d’un sentiment d’accord avec la machine qui se traduit par une illusion de puissance couronnant nos performances.

Qu’il s’agisse donc de s’inscrire dans la ligne de Douglas Hoare ou celle de Nicole Lazzaro ou encore de Thomas Malone, et en dépit des distinctions dont ces différentes théories font preuve les unes par rapport aux autres, il apparaît en fin de compte une chose. C’est qu’en plus d’être inévitable dans le jeu, et en ce qui nous concerne dans le jeu vidéo, la difficulté est primordiale en ce sens qu’elle nourrit le plaisir de jeu avec celui pris à triompher, mobilisant pour cela une illusion de puissance accessible et d’un monde parfait, où chaque antagonisme peut être éliminé en un battement de cil. Une illusion suffisamment forte et tentante pour nous pousser à persévérer, à multiplier les efforts et à nous heurter aux différents degrés de difficulté du jeu.

Voilà pourquoi il est donc un peu vain, sinon sot, de craindre la difficulté. C’est mal la connaître que de s’imaginer qu’elle peut être un problème là où elle est, en réalité, un moteur de notre plaisir ludique. Non, ce que l’on craint le plus en fin de compte, ce n’est pas la difficulté d’un jeu mais bien qu’elle soit potentiellement trop élevée, reproche souvent fait à Silksong. Reste alors à savoir si Silksong est réellement un jeu « trop difficile » et, plus important encore, si cela existe vraiment, les jeux « trop difficiles ».

« Silksong » ou la difficulté comme contrepartie

C’est un avis que l’on a lu un peu partout, nuancé certes par les nombreux éloges dont le jeu a tout de même fait l’objet, mais qui s’est voulu particulièrement persistant : Silksong serait non seulement difficile mais, plus encore que cela, il serait « trop » difficile. En regardant un peu ce qui se raconte autour de cette rengaine, on constate une variété de reproches adressés au jeu : mal fini (en tout cas au lancement), injuste, cruel même… Une partie du public d’alors estimer que cette hausse de la difficulté par rapport au précédent jeu est essentiellement liée au fait que cette suite lorgne beaucoup plus du côté des Souls dans son approche du challenge que ne le faisait le premier Hollow Knight.

Si l’on comprend l’analogie, laquelle se vérifie en quelque sorte avec les combats (des patterns à apprendre avec précision et exécutés par des ennemis redoutables), on ne peut également s’empêcher de trouver l’accusation un peu facile. C’est que Dark Souls (et toute la production FromSoftware avec) s’est un peu imposé à tort et à travers comme une référence en matière de difficulté. Un amalgame qui va jusqu’à la blague répandue de taxer certains jeux d’être le Dark Souls de leur propre genre quand ils essaient de proposer un contenu un peu plus ardu que la moyenne. Argument de vente chez certains, il est aussi un repoussoir pour d’autres, considérant que ce niveau de défi n’a pas sa place dans tous les jeux.

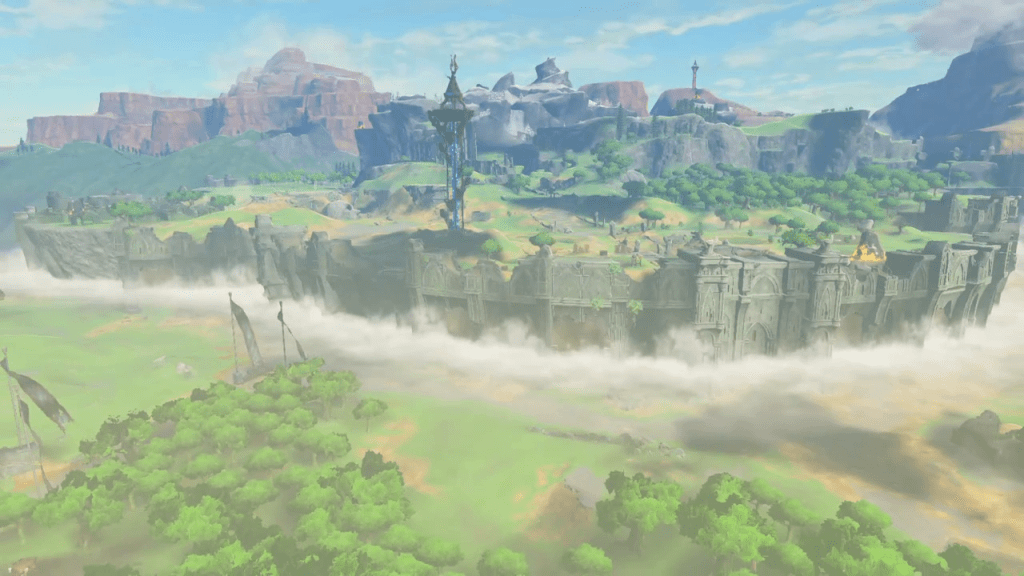

C’est sans doute ce qui a, en partie, justifié le mouvement de recul qu’une partie du public a eu vis-à-vis de Silksong, ne s’attendant sans doute pas à ce que la suite d’Hollow Knight soit si corsée. C’est pourtant à mon sens bien vite oublier que Hollow Knight lui-même n’était pas un enfant de chœur et offrait déjà en son temps un spectacle des plus complexes par moments, sans même parler des boss et fins optionnelles où le défi prenait une ampleur encore plus dantesque. Ainsi, si l’on pourra regretter l’attitude de Silksong cette année et lui adresser certains reproches comme ceux que je mentionnais dans la précédente partie de ce dossier, on comprend malgré tout ce pas en avant que la Team Cherry a voulu effectuer.

Le studio se défend d’ailleurs sur cette question en affirmant que ces choix sont en fin de compte une suite logique pour la série. Comme le rappelle Dexerto, Ari Gibson (co-directeur du studio) affirme que l’important avec ce jeu était de permettre au public d’évoluer librement dans le monde de Pharloom, de quitter le chemin prévu à sa guise afin d’explorer, trouver des secrets, etc. Le fait de réhausser la difficulté du jeu était alors une contrepartie vue comme logique, sinon nécessaire.

Surtout, pour les équipes de Silksong, le fait d’incarner Hornet imposait de repenser le challenge à la hausse en raison des aptitudes de l’héroïne, plus avancées dès le départ que celles du chevalier de Hollow Knight lorsque nous l’incarnions pour la première fois. Pour Ari Gibson, Hornet étant plus rapide et puissante que le chevalier, « même l’ennemi de base devait être plus compliqué, plus intelligent ». William Pellen (aussi co-directeur de Team Cherry) ajoute à ce sujet :

« Le guerrier fourmi de base est construit sur le même ensemble de mouvements que la Hornet boss originale [dans ‘Hollow Knight’, nda]. Le même ensemble principal de dash, saut et de descente en piqué sur vous, ce à quoi nous avons ajouté la possibilité d’esquiver et de vous chercher. Par rapport aux ennemis du chevalier, ceux de Hornet devaient avoir plus de moyens de l’attraper alors qu’elle tente de s’échapper. »

William Pellen, propos rapportés par Dexerto, 18/09/2025

[traduction personnelle]

Voilà donc ce qui guide le déroulement de la courbe de difficulté dans Silksong, le fait qu’en nous faisant incarner un personnage plus puissant, nous devions fatalement avoir affaire à des ennemis plus forts également. Si l’on comprend sans peine la logique, c’est une fois encore son application dans le jeu qui interroge quant à sa capacité à faire accepter ce postulat. Car cette suite est immédiatement exigeante, semblant partir du principe que chaque personne jouant à Silksong aura fait Hollow Knight auparavant et, plus encore, aura conservé les souvenirs de son expérience sur ce premier jeu suffisamment frais afin de s’engager dans cette suite aussi prête que possible.

Le jeu ne s’encombre alors pas vraiment d’un quelconque temps d’apprentissage et attend de son public qu’il se sente tout de suite à l’aise, ou plutôt qu’il consente, bon gré malgré. Afin de s’assurer que nous avons bien compris cela, Silksong nous met donc d’entrée de jeu face à une adversité sévère, les premiers ennemis croisés n’étant certes pas des monstres de puissance mais bien assez violents pour nous mettre en péril, faute d’avoir eu le temps de prendre convenablement en main le gameplay du jeu, et surtout son rythme. Silksong n’est pas là pour se mettre au pas d’un public qui sera alors possiblement très vite désorienté par ce niveau de défi.

De cette manière, Silksong rompt l’une des choses que l’on attend inconsciemment d’un début de jeu, à savoir d’être assez accessible pour que la découverte du monde initial et des mécaniques se fasse sans trop de heurts. Si l’on croise ce constat avec les concepts présentés plus haut, on peut finalement dire que le jeu de la Team Cherry se refuse en quelque sorte à jouer le jeu du chantage que Douglas Hoare développait. Il y renonce car il ne donne pas à vivre ces fameux premiers instants où tout va bien, ou si peu, confrontant directement le joueur avec le degré de défi attendu de lui. Si l’on reprend l’analogie que faisait l’auteur entre le joueur et l’enfant, l’on peut pour ainsi dire que c’est comme si Silksong anticipait l’apprentissage, exigeant de nous de courir alors que nous savons à peine marcher. Le chantage n’est alors plus un : c’est un ultimatum.

Si ce premier contact sera plus sec qu’on pouvait l’espérer, il vient surtout recalibrer l’ensemble de la fameuse difficulté absolue dont parlait Guillaume Levieux, en plaçant chaque curseur et chaque palier un cran plus haut. Le reste du jeu ne manquera pas de nous le faire remarquer, laissant se succéder défi corsé sur défi corsé, dans une aventure certes prenante pour son ambiance et le challenge qu’elle impose mais dont le dénivelé de la courbe de difficulté en aura essoufflé plus d’un.e, moi y compris.

Le souci (s’il est perçu comme tel) de cette approche, c’est qu’en plus de rompre avec ce chantage qui nous promet une vision désirable d’un monde où les joueurs et joueuses, par le truchement de Hornet, seraient en supériorité par rapport au jeu, le dominant finalement, il exclut de facto cette vision désirable justement. Les personnes habituées à jouer la percevront tout de même, en connaissance des codes habituels du média, mais il n’en demeure pas moins que le fait de seulement nous plonger dans un univers où tout n’est qu’hostilité et, en quelque sorte, désespoir, cela ne manque pas de briser un peu la confiance en soi. Surtout lorsque chaque nouveau palier de difficulté se veut toujours plus violent avec un personnage dont le développement des capacités aura été un chemin de croix en soi.

Car, en plus de ne pas jouer le jeu du chantage dans les formes habituelles, Silksong rompt également avec d’autres codes attendus d’un jeu maîtrisant sa difficulté et y soumettant des joueurs et joueuses qui y consentiront malgré tout. L’un des principaux traits auxquels le titre renonce dans ce cadre est sans doute celui de la récompense. Douglas Hoare parlait bien de « soumission récompensée », or Silksong ne rétribue que très peu son public. Si certains boss donneront accès à de nouvelles compétences, ce n’est pas systématique.

De la même manière, le sentiment de satisfaction (Ryan, Rigby et Przybylski) est mis à mal plus qu’à son compte, une victoire sur un boss pourtant retors pouvant ne déboucher sur rien d’autre que l’ouverture d’un passage, sans emphase, sans mise en lumière de l’exploit.

Silksong se contente parfois de simplement prendre acte de notre réussite. Il nous en fait voir des vertes et des pas mûres mais c’est à peine s’il donne le sentiment d’avoir fait les choses bien. C’est difficile à mon sens de faire accepter sa difficulté lorsque l’on n’est pas capable de dire « Bravo, tu as fait un truc super dur, tiens voilà une récompense », donnant presque l’impression de n’en avoir pas grand-chose à faire. Quitte à jouer de nouveau le jeu de la comparaison avec l’enfant comme chez Hoare, on pourrait presque identifier Silksong à cette caricature d’un père incapable de féliciter sa progéniture lorsqu’elle réussit quelque chose.

Enfin, cette question de la récompense s’observe également dans le caractère tout-payant (avec la monnaie du jeu s’entend) que Silksong met en place. Le fait de faire payer notre personnage pour de nouvelles compétences et armes, ou leur amélioration, est un ça-va-de-soi qu’il serait bien sot de remettre en question aujourd’hui. Impliquant la recherche d’une monnaie virtuelle et/ou de ressources spécifiques, cette mécanique est vieille comme le monde et ne surprend pas. Là où Silksong va une nouvelle fois tout pousser un peu plus loin, c’est dans son idée de non seulement faire payer pour cela mais aussi pour les bancs sur lesquels se soigner, les points de déplacement rapide, etc.

Ce jeu ajoute sans cesse une surcouche à chaque élément de son game design, ce que l’on subira d’autant plus que les ressources rendues ainsi très précieuses ne s’obtiennent la majeure partie du temps que par le combat contre les différentes créatures du jeu, lesquelles (comme vu précédemment) ne font pas de cadeau. Plus désagréable encore, certains boss (peut-être même la plupart, je ne suis plus certain) ne donnent strictement rien, là où l’on se serait logiquement imaginé qu’ils seraient une belle manne. Et Silksong d’ajouter encore un peu à la frustration née de son incapacité à récompenser ses joueurs et joueuses.

Au vu de tout cela, il y a deux choses à mon sens difficiles à contester : oui, Silksong est difficile et, deuxième oui, il l’est parce qu’il veut l’être et parce qu’il rompt volontiers avec quasiment tous les codes et tous les concepts habituels de la difficulté dans un jeu vidéo. Ses mécaniques sont précises, son architecture générale exige du temps et de la patience, ce qui ne manque pas de le rendre dur, d’autant plus qu’il se révèle à la fois punitif et peu enclin à récompenser. On comprend alors pourquoi une partie du public ne l’aime pas et l’a désavoué en le qualifiant de « trop » difficile. Mais en fin de compte, le fait de savoir s’il l’est effectivement, s’il a franchi ce seuil d’une difficulté tolérable ne dépend pas uniquement de lui. Pas dans les grandes largeurs en tout cas.

On ne pourra cependant pas nier qu’il joue sa part du souci vis-à-vis de cela, mais cela vient moins des mécaniques qu’il met en place que de cette attitude qui est la sienne encore une fois. Silksong a le droit d’être très difficile, de mettre tous les curseurs au maximum en la matière et personne n’a de véritable légitimité à le lui reprocher.

Ce qui vient rendre cela plus problématique, c’est cette posture donc, faite d’une inaptitude à récompenser ou simplement accompagner les joueurs et joueuses dans le plaisir de réussir. Nous l’avons vu précédemment, la difficulté s’inscrit dans une relation avec le joueur où elle va certes s’imposer à nous mais va également composer des contreparties afin de nous la rendre acceptable et nous pousser à persévérer. Silksong adoptant une philosophie n’allant pas strictement dans ce sens, son degré de difficulté en devient en conséquence mois aisément acceptable. Ce qui entre alors en ligne de compte, c’est moins la proposition du jeu que notre capacité à la tolérer, et ce en dépit de cette attitude.

C’est ici, je pense, que la question de savoir si Silksong est un jeu trop dur ou non trouve un premier élément de réponse, dans le fait que si l’on peut toujours essayer de définir objectivement la difficulté de la manière dont l’a fait par exemple Guillaume Levieux, cette tentative se concentre essentiellement sur l’aspect mécanique de la chose et non sur un quelconque taux de difficulté, sur quelque chose qu’on pourrait quantifier et graduer. Surtout, cette idée de savoir à quel degré de difficulté se place tel ou tel jeu ne peut en aucun cas être étudiée sans prendre en considération les joueurs et joueuses qui s’y frottent et donc toute la part de subjectivité que cela implique (un des aspects que la thèse de Guillaume Levieux soulève par ailleurs).

Chaque titre pouvant requérir des compétences et capacités variées (réflexes, analyse, sens de l’observation, coordination oculo-manuelle, aptitude à gérer le stress ou la peur, etc…), il est impossible que tout le monde accueille la difficulté d’un jeu donné d’une manière uniforme. Un first person shooter comme Call of Duty ou Halo par exemple pourra sembler difficile pour une personne à cause des déplacements complexes que ces jeux impliquent dans des environnements en 3D, tandis que ce même individu sera en revanche très à l’aise sur un jeu de combat façon Street Fighter ou Tekken, grâce par exemple à une excellente capacité à mémoriser les combos des personnages. Il est donc moins question de savoir dans quelle mesure la difficulté serait acceptable en tant que proposition qu’en tant que contrainte mécanique et technique.

Dès lors, ce seuil de tolérance ne peut que varier d’une personne à l’autre et si des éléments objectifs pourront être mis sur la table pour dire que le jeu est lui-même responsable de sa trop grande difficulté (bugs, latence, imprécisions dans les plateformes, hitboxes trop resserrées…), la part qu’a à jouer l’individu dans ce schéma est non-négligeable. Car si les joueurs et joueuses vont par essence se soumettre au fonctionnement de la machine comme le disait Douglas Hoare, il est tout autant de leur ressort de décider de ne pas s’y soumettre et donc d’arrêter la partie ou, dans les cas où cela est possible, de modder le jeu afin d’y apporter des modifications imprévues par les équipes de développement mais visant à personnaliser l’expérience.

Pour tout cela, Silksong (pas plus qu’un autre titre) ne saurait être vu seulement comme un jeu trop dur. Il est un jeu franc, radical en un sens et il ne fait aucun doute qu’on pourra le trouver désagréable, voire mesquin. Une posture qui le pousse à faire des choix qui mettent à mal notre rapport à la difficulté, en raison de tous ces postulats que Team Cherry renverse. De plus, « trop difficile » impliquerait une gradation, une échelle de valeur sur laquelle classer les jeux. Or, nous avons vu que la question de la difficulté ne peut que très difficilement être abordée sous cet angle, pour des raisons de sémantique mais aussi d’une objectivité et d’une universalité impossibles à atteindre sur ce sujet. Au fond, c’est presque à se dire que les jeux trop durs, ça n’existe pas.

Non, les jeux trop durs, ça n’existerait pas. Derrière cette vérité générale se cachent évidemment bien des nuances à apporter au propos mais l’essentiel demeure ici de se rappeler que la difficulté d’un jeu vidéo, ce n’est pas uniquement une question de réussite. C’est un rapport que le jeu lui-même entretient avec nous, une relation où nous nous soumettons à sa proposition, consentons à fournir les efforts exigés et sommes récompensés en retour. Silksong intrigue, sinon agace par son envie de rompre avec les attentes, de bousculer les joueurs et joueuses en déconstruisant cette relation, quitte, comme je le disais précédemment, à endosser le rôle du méchant.

Pour conclure enfin, je crois que la seule vraie difficulté c’est celle que nous avons à admettre que tous les jeux ne sont pas pour nous, que certaines propositions nous sont fermées et que c’est normal, que contrairement à ce que le narratif autour de cette industrie tend à nous faire croire, nous n’avons pas besoin de jouer à tout, nous n’avons rien à prouver à qui que ce soit. Nous sommes toujours libres de ne pas nous soumettre.

Laisser un commentaire