La mode, depuis quelques années, est au biopic. Plus précisément encore, elle est au biopic musical. Consacrés à diverses figures de la musique, les biographies sur grand écran ne se comptent plus tant il en sort. Rien qu’en 2024, on en dénombrait au moins quatre : Better Man, Back to Black, Monsieur Aznavour et Un Parfait Inconnu. Le problème, comme avec tout ce qui finit par être à la mode, c’est qu’on se lasse, souvent pris par la redondance de ces différentes productions. Cette année, c’est au tour de Bruce Springsteen de voir un pan de sa vie adapté à l’écran avec Deliver Me from Nowhere. Un film qui retrace la génèse de l’album Nebraska, paru en 1982, et qui, ce faisant, nous rappelle comment un biopic peut encore essayer d’être pertinent de nos jours.

La mode du biopic musical

Je ne saurais affirmer avec exactitude à partir de quel moment le biopic est véritablement devenu à la mode, en particulier le biopic musical. On retrouve d’ailleurs de premiers films biographiques consacrés à des musicien.ne.s dès les années 1930-1940. Ceux-ci peuvent être dédiés à de célèbres compositeurs de musique classique (Eroïca en 1949 sur Beethoven, La Chanson de l’Adieu sur Chopin en 1934, Aimé des Dieux sur Mozart en 1936 puis un autre avec le même titre en 1942…), tandis que d’autres vont notamment se pencher sur le parcours d’artistes du music-hall (Le Roman d’Al Jolson, 1946, ainsi que sa suite Je Chante pour Vous en 1949) ou des grands noms du jazz (The Fabulous Dorseys en 1947, Romance Inachevée sur Glen Miller en 1953 ou encore Benny Goodman et The Gene Krupa Story, respectivement sortis en 1956 et 1960). Du reste, l’intérêt porté à ce genre de productions dédiées à d’illustres personnalités de la musique et de la chanson semble s’être amenuisé dans les années 1960 et 1970, même si le « genre » (le biopic est-il un genre ?) commence alors à s’orienter vers des artistes plus populaires tels que Buddy Holly, Elvis Presley, Woody Guthrie ou encore Edith Piaf qui ont à l’époque droit à leurs premières biographies à l’écran.

Mais c’est véritablement à compter des années 1980 que le biopic devient peu à peu une énorme machine. Si plusieurs films consacrés à des grands compositeurs de musique classique parsèment le chemin (Amadeus de Miloš Forman en 1984 puis Farinelli de Gérard Corbiau dix ans plus tard), l’époque est aussi marquée par un accroissement assez net des productions visant à retracer le parcours de musicienn.e.s, chanteurs et chanteuses beaucoup plus présents dans la culture populaire. Jim Morrison et les Doors en seront un exemple remarqué avec le sobrement intitulé The Doors d’Oliver Stone en 1991 mais on pourrait également penser aux biopics sur Tina Turner (1993), Jerry Lee Lewis (1989) ou encore au très touchant La Bamba dédié à Ritchie Valens (1987) ou au beaucoup plus sulfureux Sid & Nancy d’Alex Cox en 1986.

Ce qui marque dès lors c’est que le biopic devient un élément très important dans la production cinématographique mais aussi et surtout que le format s’intéresse de plus en plus à des personnalités beaucoup plus récentes, contemporaines du public auquel ces films s’adressent. On ressent en fin de compte une possible envie de marquer la rupture en « adoubant » en quelque sorte par le spectre du cinéma des figures bien plus modernes et, chacune à leur façon, emblématique et/ou fondatrices dans la culture musicale générale populaire.

Du reste, c’est à mon sens à partir des années 2000 que le biopic gagnera véritablement l’importance qu’il a désormais acquise, en particulier avec Ray de Taylor Hackford en 2004. Porté par Jamie Foxx dans le rôle titre, le biopic consacré à Ray Charles marque son temps. Enorme fresque d’un peu plus de 2h30, le film se veut à la hauteur de la légende et s’impose comme une sorte de tournant dans l’histoire du film biographique musical, dépassant de loin les ambitions des précédentes productions en la matière et imposant un nouveau mètre-étalon pour celles à venir, lesquelles ne se feront pas attendre : Walk the Line, Dreamgirls, La Môme, Control, I’m Not There, Cadillac Records… Sur la seconde moitié des années 2000, les productions se multiplient et se bousculent, sans compter tous les projets annoncés mais avortés.

Par la suite, le biopic musical ne cessera d’occuper l’espace. Aux Etats-Unis comme en France (pour ce qui nous concerne et limiter le champ de recherche), tout le monde y passe : Claude François, Jimi Hendrix, Liberace, Whitney Houston (deux fois), Brian Wilson, Dalida, Django Reinhardt, Bob Dylan (encore), Edith Piaf (de nouveau), etc. C’est à celui qui dégainera la plus grosse star pour étaler la plus belle fresque et, en fin de compte, amasser le plus de monde dans les salles.

Aucune « légende » de la musique ne semble épargnée et l’affaire ne semble pas vouloir ralentir. Car si 2025 marque un petit coup de frein avec seulement Deliver Me from Nowhere comme « gros biopic », les projets continuent de s’accumuler en coulisses : Iggy Pop, Miles Davis, Bono, Jeff Buckley, Madonna, Ozzy Osbourne, Joey Ramone, Michael Jackson… On ne compte plus les stars de la musique qui vont ou pourraient avoir prochainement droit à leur apparition sur grand écran. Et on ne parle même pas du quadruple biopic que Sam Mendès prépare sur les Beatles (un film par membre du groupe…).

Le biopic est à la mode, c’est indiscutable. Il l’est vraiment depuis environ 20 ans et je ne parle ici que de ceux ayant trait au monde de la musique. Car si l’on ajoutait ceux consacrés aux stars de cinéma, aux personnalités historiques ou aux hommes et femmes politiques, nous finirions par avoir le vertige. Le souci, c’est que comme toute mode, celle-ci semble s’essouffler, moins sur un plan pécunier que créatif cependant. Elle s’essouffle car, à bien y regarder et en dépit des multiples personnalités abordées, ces films semblent tous se ressembler. Le biopic est-il contraint à se répéter dans des poncifs qui lui seraient propres ? Et quels seraient alors les moyens de l’en sortir ?

Le principal souci du biopic se niche à mon sens dans des aspects qui renvoient, de manière plus générale, à toute tentative de fiction historique. Car le biopic n’est par essence en aucun cas un documentaire et n’a pas vocation, a priori, à livrer une version factuelle des événements ou de la vie d’un individu mais bien d’en offrir une représentation donnée, perçue à travers un prisme spécifique.

Dans le cadre des fictions historiques, plusieurs cas de figure se présentent, qu’il s’agisse de donner corps à des personnages fictifs évoluant à l’époque ou autour de figures historiques réelles, ou de faire vivre des aventures fictionnelles à telle ou telle personnalité ayant pourtant bien existé. Reste enfin le cas où un film cherchera à narrer des événements mais en enrobant le tout d’une part de fiction qui se nichera dans des séquences inventées pour nourrir la trame narrative ou dans des échanges dont on ignore la teneur car n’ayant jamais été rapportés directement, par exemple. La mission du scénariste en pareil cas (mais aussi dans les précédents) sera donc de renforcer l’aspect dramatique (au sens large du terme) d’un événement précis afin d’en faire un objet de cinéma.

Le biopic se cale dans la même ligne que ce dernier cas de figure. Par sa nature de biographie, le film concerné cherchera certes à raconter des moments d’une vie, à reproduire à l’écran des étapes majeures d’un parcours, mais il lui faudra également étoffer le tout afin de renforcer la portée dramatique donc mais aussi pour enrichir des séquences dont le contenu reste évasif ou imprécis. Qui sait quels mots se sont réellement dits Ray Charles, Jim Morrison ou encore Bruce Springsteen et leurs connaissances respectives ?

De la même manière, cette approche impliquera également l’arrivée quasi systématique d’erreurs, approximations et autres déformations de la réalité. On pense notamment à la scène de colère de Morrison dans The Doors qui, en studio avec le groupe, finit par balancer une télé à travers la pièce. De l’aveu-même de Ray Manzarek, claviériste des Doors, cela n’est jamais arrivé, comme il le précisait en 1997 lors d’une discussion pour Universal Chat Network.

Du reste, il nous faut en tant que public consentir à ces altérations de la réalité. Car, comme dit plus haut, le biopic n’est pas documentaire et, s’il cherchera certes à raconter une vie, il est aussi et sans doute surtout là pour véhiculer de l’émotion. Celle-ci s’exprimera par les faits en eux-mêmes mais également par un ajout d’une surcouche de pathos à l’ensemble. Se pose alors la question de savoir jusqu’où on peut aller dans le choix à faire entre se montrer exact ou livrer une vision des choses qui paraisse authentique, pour reprendre les deux concepts sur lesquels a pu travailler Laura Saxton. Quel équilibre trouver entre le fictionnel et le réel afin de livrer un récit conforme tout à la fois aux attentes du public (qui a fatalement un parti pris et un affect à l’égard de la personnalité concernée), à une capacité à dépeindre la réalité d’événements donnés et au souci enfin de livrer une œuvre qui touche et sache faire le jeu de l’émotion ? Derrière cela, la véritable interrogation finalement, ce n’est pas de savoir ce qui distingue un bon d’un mauvais biopic : il s’agit de se demander à quoi ils peuvent servir.

A quoi servent les biopics ?

Par définition, tout bonnement, la mission principale du biopic semble être la restitution sur grand écran de tout ou partie de la vie d’une personnalité. « Tout » étant ici un bien grand mot étant donné qu’on doute fortement de la capacité d’un film à être aussi exhaustif, mais vous aurez saisi l’idée. Toute porte ouverte étant désormais bien enfoncée, tâchons de voir un peu plus loin que cela.

Au-delà de narrer la vie d’untel ou untel, le biopic serait surtout là pour raconter l’histoire d’une personne (d’un artiste en ce qui nous concerne) dont le succès et l’impact, le parcours et le background justifieraient d’être portés à l’écran. Le projet campe alors sur une position qui interroge : qui « mériterait » de voir sa vie sur grand écran ? Et sur quels critères choisirait-on cet artiste-là plutôt qu’un autre ? Il va sans dire que deux éléments entrent ici en ligne de compte : la notoriété d’une part et le parcours de vie d’autre part. Si la première est suffisamment importante (célébrité nationale ou, c’est encore mieux, internationale) ou que le second est assez mouvement ou tortueux, l’affaire est dans le sac. Si les deux se complètent, on touche au jackpot.

Le problème de cette approche à mon sens, c’est qu’elle implique de fait un biais de perception car, dans la majorité des cas, le choix de sujet se portera sur des icones. Des personnalités à l’aura déjà bien installée et dont le public est par avance acquis. Lorsqu’un producteur décide de livrer un biopic sur Ray Charles, Bruce Springsteen ou Bob Dylan, il semble évident que le risque est minime étant donné le statut de légendes de la musique de ces chanteurs. A partir de là, le travail est déjà à moitié fait en ce sens que la tonalité émotionnelle que le film pourra déployer est en partie assurée par l’affect que le public a par avance développé à l’égard de la personnalité choisie. Clivants ou non, ces artistes ont a priori une base installée de fans suffisamment solide pour justifier une sortie du film (même si le relatif échec commercial de Deliver Me from Nowhere tendrait à prouver le contraire)…

C’est sans doute un peu cela qui amène la majorité des biopics à se ressembler et à ne devenir quasiment rien d’autre que des hagiographies. Car à bien y regarder, s’ils ont tendance à mettre l’accent sur les difficultés rencontrées par tel ou tel artiste au cours de sa vie, ils sont pour l’essentiel conçus de manière à révéler comment cette personne a su franchir ces obstacles pour finalement s’installer au firmament. Une partie de ces films auront alors la pertinence suffisante pour néanmoins souligner les travers de l’individu, comme par exemple avec Walk the Line qui n’hésite pas à montrer les défauts et excès de Johnny Cash, les aspérités les moins glorieuses de son caractère et de son comportement (notamment vis-à-vis de sa compagne June Carter).

Du reste, rares sont les films qui vont sciemment chercher à écorner la légende. Pire encore, certains vont lisser le tout, à l’instar du très critiquable Bohemian Rhapsody. Le film sur Queen et, avant tout, Freddie Mercury offre en effet une vision du célèbre chanteur qui se refuse à mettre les mots et les images qu’il faut sur la vie de ce dernier. On pensera notamment à la façon dont le film met en scène les iconiques fêtes organisées par Mercury chez lui et où la drogue circulait sans aucune entrave. Dans le film, si les fêtes et leur faste sont certes présentes, l’usage de la drogue est relégué à l’aperçu fugace d’une trace de cocaïne sur une table. Point. Il ne faudrait surtout pas que le public se rende compte des excès auxquels se livrait l’un des frontmen les plus incontournables et populaires de l’histoire du rock. Cette façon de revisiter les événements en atténuant volontairement les aspérités questionne par ailleurs quant à la trop grande place occupée par les proches et les ayant-droits dans ce genre de projet.

On sait par exemple pertinemment que si Bohemian Rhapsody est aussi lisse, c’est en grande partie en raison de la supervision assidue de Brian May et Roger Taylor (guitariste et batteur de Queen), qui ont sévèrement veillé au grain. C’est par ailleurs cela qui aura poussé Sacha Baron Cohen, longtemps pressenti pour incarner Mercury, à quitter le projet durant son développement, lui qui voulait au contraire livrer Freddie tel qu’il était. Entier, excessif et en fin de compte profondément humain. Or, cette humanité, c’est bien elle qui devrait être mise au centre des biopics, lesquels devraient moins s’intéresser à la star qu’à la personne derrière. En sacralisant trop leurs sujets, ces films retirent à ces dernier une part d’humanité pourtant essentielle et contribuent à leur tour à forger une légende dorée où rien ou presque ne devrait entacher, ne serait-ce qu’un peu, une aura voulue parfaite.

Mais alors une question : que devrait faire un biopic en définitive ? Est-ce une œuvre encyclopédique ou honnête ? Est-ce un choix de segment de vie traité avec pertinence ? Est-ce une contextualisation ? Il n’y a sans doute aucune réponse miracle, même si l’on pourra rapidement exclure de la réponse les biopics reniés par les ayant-droits et qui se retrouvent par exemple sans les chansons de l’artiste concerné (Stardust de Gabriel Range en 2020 et consacré à Bowie, ou encore Jimi: All is by My Side de John Ridley en 2013 et dédié à la vie de Jimi Hendrix).

Mais à titre personnel, je pense que les meilleurs biopics sont encore ceux qui cherchent à faire preuve d’originalité dans la forme ou dans le fond, ainsi que d’une véritable sincérité, plutôt qu’à suivre le schéma classique qui tend à livrer ce qui s’apparente en fin de compte plus à un drame (souvent tire-larmes) qu’à autre chose. On pense à I’m Not There et son idée géniale de faire incarner Bob Dylan par plusieurs acteurs et actrices pour autant de segments relativement fictifs mais dont la portée thématique en dira sans doute plus long sur le chanteur. On pense également à Rocketman et son envie de ressembler à du Elton John, de faire de sa musique un vecteur de mise en scène. On pense aussi à Nowhere Boy qui nous parle de John Lennon avant les Beatles. On pense enfin dans une forme plus aboutie encore à Weird, l’éclatant biopic d’Eric Appel consacré à Weird Al Yankovic et qui est sans doute ce qu’il y avait de mieux à faire le concernant, en plus d’être une excellente critique des biopics musicaux justement.

Le film biographique ne pourrait-il d’ailleurs pas, parmi d’autres propositions, être une prolongation de l’œuvre d’un artiste plus qu’un exposé scolaire visant à étaler une succession d’événements et étapes marquantes ? La question se pose d’autant plus concernant les stars de la musique qui ont émaillé la seconde moitié du XXème siècle que leur caractère éminemment contemporain justement amène à un manque de recul flagrant de la part du public (il s’agit là d’artistes encore très présents et chéris dans la mémoire culturelle collective). Si l’on comprend cela, on ne peut s’empêcher de penser que cela conduit également à une balance émotionnelle dans laquelle cet attachement du public justement va fatalement peser, contribuant donc à cette aura préétablie à laquelle on ne devrait surtout pas toucher, au détriment sans doute de la pertinence et/ou de l’objectivité.

Une autre option serait aussi de voir le biopic comme prétexte plutôt que comme une fin en soi, de ne pas considérer que le fait de raconter une vie ou une partie de celle-ci se suffit à lui-même comme acte narratif.

Il s’agirait alors plutôt d’en faire le vecteur d’autre chose, d’un développement thématique, à l’instar de ce que faisait notamment avec brio Control en 2007. Avec ce premier film, Anton Corbijn démarrait sa carrière de réalisateur de cinéma en s’intéressant au groupe de cold wave Joy Division et plus particulièrement à son chanteur Ian Curtis. Un personnage emblématique de la contre-culture musicale post-punk et dont le talent est au moins aussi important que son état de santé et son mal-être dans le cadre plus général de sa création artistique. De là, Corbijn s’emploie à ne plus seulement raconter l’ascension de Joy Division mais bien à mettre en lumière les tourments de son chanteur, sa dépression et l’issue qu’on lui connaît. Dans une approche crue et relativement froide, le cinéaste compose en lieu et place d’un pur biopic un portrait touchant et émouvant où l’humanité, dans ce qu’elle a de plus triste, certes, prime sur l’artistique et le show business. Et c’est bien à cela que Deliver Me from Nowhere m’a fait penser cette année. Car, si l’approche n’est pas menée de manière aussi brute par Scott Cooper, l’intention derrière demeure similaire par bien des aspects.

En s’intéressant à la gestation de l’album Nebraska, par le truchement du livre Deliver Me from Nowhere de Warren Zanes qui est la source principale de ce scénario, Scott Cooper ne fait pas que s’intéresser à l’élaboration d’un des albums les plus marquants de Springsteen. Il nous invite, tant que faire se peut, dans la psyché de l’artiste à l’un des moments les plus tourmentés de sa vie. Mais pour mieux se rendre compte de cela, il faut déjà parler un peu de cet album.

« Nebraska » ou le prétexte

Lorsque Bruce Springsteen entre dans les années 1980, c’est d’une manière fracassante. Après deux premiers albums parus à quelques mois d’écart en 1973, le chanteur a amorcé dans la seconde moitié des années 1970 ce qu’il pourrait être convenu d’appeler une véritable Bossmania, en référence à son illustre surnom (le Boss).

En effet, entre 1975 et 1980, Springsteen sort trois disques qui, aujourd’hui encore et au regard de sa discographie tout entière, demeurent indiscutablement des incontournables, sinon ses meilleurs : Born to Run en 1975 et l’emblématique titre éponyme, Darkness on the Edge of Town en 1978 et enfin, le véritable tournant de sa carrière, The River en 1980. Sur ce dernier opus figure notamment la chanson Hungry Heart, premier énorme succès de Springsteen qui fera de The River l’album le mieux vendu de Springsteen jusqu’alors. S’en suivra une immense tournée d’un an, s’étalant de par le monde d’Octobre 1980 à Septembre 1981. Une tournée de longue haleine dont Springsteen ressortira à la fois avec le sentiment d’avoir accompli quelque chose mais aussi une fatigue qui sera déterminante pour les mois à venir ensuite.

C’est d’ailleurs sur cela que s’ouvre le biopic de Scott Cooper, sur une performance endiablée de la chanson Born to Run lors du dernier concert de la tournée. Un moment fort et enthousiasmant auquel succède, presque avec brutalité, un retour à la réalité quotidienne qui constituera l’un des facteurs du développement de Nebraska. Le film enchaîne en effet très rapidement sur les événements suivants : le retour dans le New Jersey, l’installation sommaire dans la maison de Colts Neck, la tranquillité qui, peu à peu, se mue en un isolement porteur d’interrogations, sur soi comme sur la musique, sur ce qu’il conviendrait d’en faire…

C’est tout cela qui porte l’état d’esprit de Nebraska au tout début de sa gestation. Pourtant, à l’époque, Springsteen a déjà bien établi son style et ses thématiques. A travers une musique rock où coexistent sans difficulté les morceaux les plus enlevés comme les ballades, il chante autant la vie des classes populaires, des laissés pour compte, le rêve de tailler la route dans de belles voitures mais aussi l’amour, enfin, dans sa beauté comme dans ses difficultés. Springsteen se fait la voix d’une vie « normale », celle des gens de tous les jours, des prolos qui avancent comme ils peuvent dans la vie, avec leurs problèmes et leurs rêves dans un coin de la tête. En cela, il s’inscrit dans le mouvement dit du heartland rock, sorte de méli-mélo d’influences convoquant autant le blues que la country ou l’americana afin de composer un son qui sache répondre aux classes populaires, ou en tout cas les représenter.

S’il est une des figures fortes de ce sous-genre, aux côtés de Tom Petty et Bob Seger entre autres, Springsteen vient s’y démarquer néanmoins par la plus grande influence qu’il exprime d’œuvres issues de la beat generation. Inspiré par Kerouac et notamment ses questionnements sur la quête spirituelle, la quête de sens et le voyage comme moyen d’y trouver des réponses (notamment avec le culte Sur la Route, publié en 1957), il tisse finalement un pont entre ce rock qu’il contribue à renouveler et à amener au premier plan et une musique empruntée aux années 1960, en tout cas dans ses thèmes et réflexions. Springsteen alors d’autant être associé à ses contemporains du heartland rock qu’à Patti Smith, Bob Dylan et même, dans une certaine mesure, à Jim Morrison, ne serait-ce que pour ce rapport à la route que le chanteur des Doors a autant entretenu dans les chansons du groupe (Riders on the Storm, Queen of the Highway…) que dans ses poèmes tels que ceux publiés dans le recueil Arden Lointain, publié notamment en France dans une édition bilingue en 1988.

Mais alors que la tournée The River s’achève, Springsteen exprime de plus en plus un besoin d’autre chose. Sur la fin de ce tour du monde, il découvre véritablement l’œuvre de Woody Guthrie, dont il connaissait évidemment This Land is Your Land mais dont il ignorait la puissance du message politique. Bruce y voit alors quelque chose qui lui parle profondément et lui donne le sentiment d’une responsabilité à prendre dans une Amérique qui panse encore les plaies de la guerre du Vietnam, afin de porter plus encore la voix des travailleurs, des vétérans, de la classe populaire enfin. Dans son autobiographie Born to Run, parue en 2016, il parle beaucoup du succès connu avec The River mais aussi, juste après, de la nécessité identifiée d’absolument garder le contact avec l’homme qu’il est (ou en tout cas souhaite rester) et, en conséquence, ses origines, sa famille. Parler d’eux dans ses chansons, c’est parler du peuple américain en un sens.

Parallèlement, c’est la rencontre avec des vétérans (après sa rencontre avec l’auteur de Né un 4 Juillet, autobiographie de Ron Kovic) qui le bouleversera le plus et l’amènera à ce sentiment d’avoir une sorte de « mission » à accomplir pour eux et leurs semblables. C’est aussi cette prise de conscience qui sera un des marqueurs forts de ce questionnement personnel sur lui-même, sur la place qu’il occupe désormais dans la société et sa peur, en fin de compte, de plus être l’homme qu’il souhaite ardemment être. Des questions qu’il se pose et qui découle notamment de la célébrité désormais acquise, du succès qu’il connaît et qui lui remplit les poches comme jamais auparavant. Un contre-sens qu’il vit comme personnel vis-à-vis du prolo qu’il se veut être, du vagabond ou « musicien itinérant », alors qu’il est devenu une rock star :

« Je ne connaissais personne qui gagnait plus que le nécessaire, du coup l’argent que j’avais engrangé faisait de moi quelqu’un de différent et ça me gênait.[…] Comme d’habitude, je tournais la moindre décision en une véritable question d’identité : quelle voiture ? Quelle chemise ? Quelle maison ? »

Bruce Springsteen, « Born to Run », Albin Michel, 2016 (p.369-370)

En résonnance avec cet état d’esprit tourmenté, l’album Nebraska est sombre mais surtout minimaliste, comme le montre si bien Deliver Me from Nowhere. Springsteen y chante en solo avec sa guitare, tout cela enregistré sur un multipiste. Seul, le Boss y explore alors les recoins les plus sombres de son inspiration, puisant autant dans les nouvelles southern gothic de Flannery O’Connor – qui lui avait déjà inspiré certains textes de The River – que dans le cinéma, en particulier La Balade Sauvage de Terrence Malick, et ses propres souvenirs d’enfance.

C’est ici en particulier que tout se noue pour cet album dont plusieurs titres se révèlent en fin de compte partiellement ou totalement autobiographiques (Mansion on the Hill), avec comme thème récurrent la relation avec son père, explorée notamment dans les chansons Highway Patrolman, Used Cars et My Father’s House. Dans la plupart des chansons de Nebraska et bien que les différents narrateurs soient des adultes, Springsteen s’est employé à adopter le point de vue d’un enfant, comme il le rappelle dans son autobiographie.

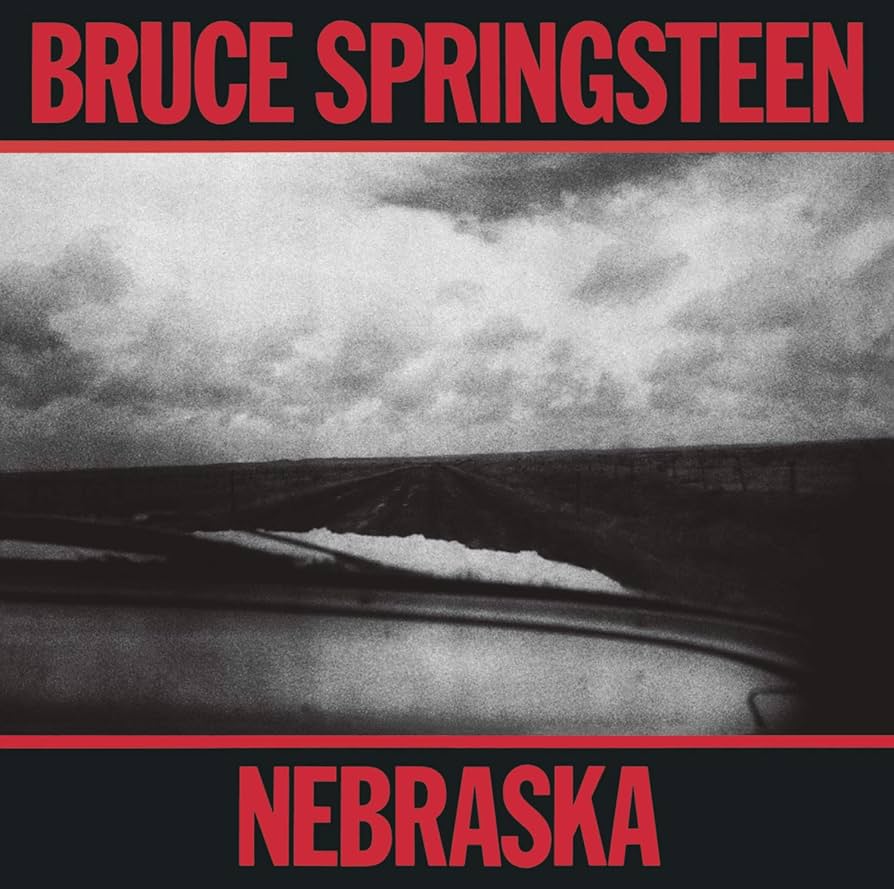

Musicalement, cela permettra de renforcer ou souligner les questionnements que le chanteur se pose à l’époque sur sa propre identité en allant chercher dans ses racines les plus anciennes. Dans le film surtout, cela se traduit par nombre de flashbacks, qui plus est en noir et blanc, lequel souligne à la fois l’incarnation d’une temporalité passée, bien sûr, mais fait aussi écho à la noirceur des tourments et des inspirations de Springsteen sur cet album. On se rappelle notamment la pochette de Nebraska, une photo en noir et blanc aussi, prise depuis le siège passager d’une voiture, dévoilant une route qui s’étire sans rien à l’horizon, ni aucun repère, le tout serti d’un épais cadre noir.

L’idée ici n’est pas de vous raconter de nouveau l’ensemble de l’enregistrement de l’album, ce que le film fait de toute façon (et mon envie n’est pas de vous spoiler), mais plutôt de remettre en situation le contexte qui gravite autour de cet album, ainsi que le ton qu’il développe. Une tonalité brutale, en tension même comme sur State Trooper (inspirée par le morceau Frankie Teardrop de Suicide), et qui exprime une fois encore l’état d’esprit perdu qui est celui de Springsteen à cette époque.

Springsteen qui, bien que conscient de la ligne qu’il veut apporter à sa musique et à son groupe sur le long terme, du « service » qu’il veut rendre à l’Amérique, se perd dans la question de sa propre identité. On assiste à une sorte de questionnement de la part d’un transfuge, passé d’une classe à l’autre, de la sphère populaire qui lui est chère et dont il veut rester un membre, à celle plus aisée d’une star de la musique aux albums vendus par millions, aux hits comme Hungry Heart, aux tournées mondiales…

La base de son mal-être, à la genèse de Nebraska se trouve ici, et c’est dans cette exploration musicale et cette introspection personnelle dans ses racines que le musicien va trouver de quoi nourrir cet album, sur la direction duquel il ne transigera jamais.

« Ces chansons étaient à l’opposé du rock que j’avais composé jusque là. Sobres, calmes apparemment, elles cachaient un monde d’ambiguïté morale et de malaise. La tension qui les traversait musicalement exprimait cette marge étroite entre la stabilité et le moment où s’effondre ce qui vous lie à votre monde, votre boulot, votre famille, vos amis, l’amour et la grâce que vous avez dans le cœur. Je voulais un album qui donne l’impression d’un rêve éveillé et émeuve comme de la poésie. Je voulais qu’on sente que j’y avais mis mes tripes, que j’avais donné tout ce que j’avais. »

Bruce Springsteen, « Born to Run », Albin Michel, 2016 (p.373-374)

Il y a donc, dans Nebraska en tant qu’objet musical, bien plus à dénicher que le seul pas de côté d’un artiste au faîte de sa gloire. Cet album de 1982 est une introspection profonde, bouleversée et bouleversante de la part d’un musicien qui n’arrive plus à se reconnaître et qui, surtout, se retrouve un peu malgré lui face au fait de devoir travailler sur lui-même. Un travail qui le questionne sur son identité donc, sur ses racines mais aussi sur des traumatismes trop longtemps enfouis et qui ressurgissent dans un moment qui en devient à la fois le pire et le meilleur.

C’est dans ce fossé que Deliver Me from Nowhere décide de s’immiscer et c’est certainement le meilleur choix qui pouvait être fait. Car non content de nous raconter l’histoire d’un album pas comme les autres, il s’en sert surtout comme d’un magnifique prétexte pour tenter d’aller au-delà de ce que les conventions attendent d’un biopic sur un musicien, en parlant moins de ce dernier que de l’homme qu’il demeure.

Au-delà du biopic

Il n’est évidemment pas le seul film à tenter une approche de ce type (on a évoqué Control plus haut) mais le fait est que le postulat de Deliver Me from Nowhere lui confère quelque chose de plus intéressant que la moyenne des biopics. Avec ce film, Scott Cooper tâche de s’éloigner peu ou prou du carcan habituel du genre afin de se concentrer sur ses thèmes. Plus qu’une célébrité dont on porte la vie à l’écran, Bruce Springsteen en devient un personnage, au sens de la persona. Car en se penchant sur l’élaboration de Nebraska, c’est tout l’état d’esprit de Springsteen à ce moment charnière qui se veut être le cœur du sujet de ce film, le chanteur ne devenant alors presque plus que le véhicule de sujets que tout ce contexte permet d’aborder. Malgré son aura indéniable, malgré l’intérêt que peut revêtir cette période de sa vie artistique au regard du reste, Bruce Springsteen et Nebraska sont ici des prétextes afin de développer autre chose autour d’eux-mêmes.

En fin de compte, Deliver Me from Nowhere est moins un film sur Bruce Springsteen qui travaille sur Nebraska dans la chambre de sa maison de Colts Neck qu’un film sur un chanteur qui tutoie les sommets mais touche le fond, qui se heurte aux choix qu’il n’arrive pas à faire et à ceux auxquels il refuse de renoncer. Ce n’est pas un récit sur une célèbre rock star ou sur la conception d’un de ses albums les plus emblématiques mais bien sur la solitude d’un artiste et, en conséquence, d’un homme.

Et c’est important, non seulement parce qu’il faut désacraliser l’artiste, éviter de faire de sa vie un chemin de croix dont il semblerait presque que lui seul aurait pu en venir à bout. Mais aussi parce qu’en se focalisant sur autre chose que seulement la carrière et le succès, en remettant l’humain au centre de l’attention, on va peut-être réussir à ne pas livrer un biopic qui ressemble à tous les autres. Car le genre (si tant est que c’en est un, encore une fois), on l’a vu, se répète énormément. C’est également ce que remarquait Simon Curtis, le réalisateur de My Week with Marilyn (biopic sur Marilyn Monroe, 2011, avec Michelle Williams dans le rôle-titre), comme le rapportait Le Monde en 2012 :

« Je crois que les gens sont un peu fatigués du schéma ‘un inconnu avec un trauma d’enfance devient célèbre avant d’être détruit par le succès‘. Actuellement, il y a une vague de films qui focalisent sur un moment dans une vie pour éclairer le personnage à travers cet épisode. C’est ce que nous avons fait avec Marilyn. »

Simon Curtis, réalisateur de « My Week with Marylin », propos rapportés par Julien Blanc-Gras dans l’article « Il y a un biopic après la vie », Le Monde, 09/03/2012

Le dernier point évoqué par le cinéaste est d’ailleurs à prendre en compte afin de rappeler que si Deliver Me from Nowhere permet de développer un angle plus intéressant qu’un simple exposé, il n’est cependant pas le seul et s’inscrit dans une vague qui remonte déjà au début des années 2010, avec des films qui se focalisent donc sur des instants décisifs ou marquants au sein d’un parcours plus vaste.

Cela nous remet en tête le constat qu’en dépit de ses qualités, Deliver Me from Nowhere ne réussit toutefois pas à totalement s’émanciper du schéma classique. Il repose en effet sur un certain nombre de poncifs qu’on finirait par croire inévitables et sur des mécaniques très habituelles, en particulier sur le plan narratif. Sans rien vous dévoiler de précis, le film se cale ainsi sur une rythmique huilée, qu’on pourrait calquer sur n’importe quel autre biopic. Du reste, en dépit de ce respect relatif des conventions, Scott Cooper s’en tire finalement à bon compte, plus sans doute que ne l’a fait James Mangold un an plus tôt avec Un Parfait Inconnu, son film sur la vie de Bob Dylan, lequel va au contraire plutôt lorgner du côté des films « Wikipédia ».

Ce dernier, comme tant d’autres, s’inscrit dans le schéma d’une double-fresque : celle de l’artiste, de ses tout débuts à sa gloire, et celle plus large du contexte dans lequel cette ascension s’effectue. Un Parfait Inconnu retrace alors la vie de Bob Dylan de manière assez expéditive (on ne capte même pas ou si mal la sortie des deux premiers albums…) tout en adjoignant des repères temporels forts (crise des missiles de 1962, assassinat de Kennedy en 1963) pour replacer le chanteur dans ces moments et fixer des repères au public.

Mais comme je le disais, en s’intéressant aux troubles traversés par Springsteen à cette époque, Deliver Me from Nowhere évite en partie cet écueil et s’engage dans autre chose, une forme d’extrapolation des moments que le musicien connaît, en faisant, comme évoqué plus haut, un prétexte pour prétendre parler de sujets un tant soit peu plus profonds, au sommet desquels la dépression.

C’est bien elle au fond, la principale protagoniste de ce film, elle qui guide Springsteen et le perd dans ses inquiétudes et ses traumas. C’est en la mettant au premier plan et tout en cherchant à l’amener progressivement, comme une lente et douloureuse prise de conscience à faire de la part du chanteur, que Scott Cooper fait de son film autre chose qu’un « biopic de plus ». Deliver Me d’en devenir un film sur le doute constant et sur la douleur personnelle, associée à la douleur du processus créatif, les deux s’imbriquant sans cesse et s’amplifiant mutuellement. L’entièreté du film repose sur ces quelques lignes que je citais plus haut et tirées de l’autobiographie de Bruce Springsteen, sur ces instants où il n’arrive plus à faire le moindre choix sans que celui-ci ne devienne un questionnement plus profond et difficile, où tout est remise en question permanente de son identité. Deliver Me from Nowhere est une œuvre sur ces moments où c’est tout ou rien, où certains choix s’imposent même s’ils font mal et où d’autres sont impossibles car on n’arrive pas à peser le pour et le contre sereinement.

L’ensemble du scénario vient alors alimenter cette vision des choses, mettre en lumière la dépression d’un artiste éminemment particulier mais qui, en voyant ainsi son humanité (et toute la fragilité qui va avec) être mise sur le devant de la scène, n’en devient plus qu’un artiste comme les autres, un homme comme les autres. Le récit parle de cette dépression, l’installe de la même manière qu’elle peut prendre place dans nos propres vies, et évoque le rôle de l’art dans ce contexte. L’art comme catharsis, un moyen d’expurger ses passions, ses peurs, ses angoisses, ses traumatismes, mais qui ne devient en aucun cas une thérapie à part entière.

Sur cela, le film joue franc jeu, bouscule un peu son personnage comme celles et ceux qui pourraient s’y reconnaître, il va au bout de son idée : Bruce Springsteen cherche à expulser son mal-être et ses idées noires dans Nebraska, il en fait la source probable de son mieux-être, mais ce n’est pas suffisant. Et là où Deliver me from Nowhere ne se plante pas, je pense, c’est qu’il ne vient jamais romanticiser bêtement le processus artistique et créatif, il ne vient pas nous sortir la carte du poète maudit, du spleen baudelairien, du musicien torturé à qui l’on finit par tout pardonner sur l’autel de son mal-être. Il nous heurte aux tourments de Springsteen et nous parle de l’après et de la nécessaire prise en main dont une personne comme ce Bruce Springsteen de 1982 a besoin.

L’intégralité du film tourne autour de cela et réussit de fait à prendre Nebraska et son élaboration comme sujet mais moins en tant qu’objet musical culte qu’en tant que cristallisation de tous ces aspects que je viens d’évoquer. Et ce sujet d’être si important que la mise en scène fait le choix de se mettre en retrait, à la manière du E Street Band justement, pour laisser vivre son histoire, laquelle est certes sombre mais fait preuve d’une douceur et d’une mélancolie folles.

Cette réalisation fait aussi le choix d’une beauté conventionnelle (certain.e.s critiqueront le film en cela, y voyant un classicisme certain) dont la plus grande qualité sera de savoir se mettre en retrait, sans jamais renoncer à être belle, afin de laisser respirer son récit et ses thèmes. L’un des aspects essentiels de ce parti-pris sera l’utilisation des flashbacks afin d’explorer les sources des angoisses de Springsteen. Ces retours en arrière, quoique jouant le jeu de la conventionnalité du genre, permettent néanmoins de rompre l’aspect linéaire dont les biopics souffrent souvent et constituent, je crois, un excellent moyen d’illustrer à la fois la quête personnelle de Sringsteen et l’album qu’il prépare.

Il va sans dire enfin que Deliver Me from Nowhere jouit d’une distribution qui porte le film avec réussite, avec bien sûr Jeremy Allen White au premier plan, lequel nous incarne ce Bruce Springsteen perdu avec une force déconcertante. Le comédien livre en effet une performance impériale, jusque dans les scènes musicales où il expose toute la puissance scénique et vocale du Boss avec un talent indéniable. A ses côtés, Odessa Young et Jeremy Strong sont absolument parfaits dans leurs rôles respectifs de Faye et de Jon Landau, tandis que Stephen Graham, dans le rôle du père de Springsteen, nous rappelle quel incroyable acteur il est. L’ensemble de ce cast nourrit à mon sens pleinement l’aura et le ton du film, par des performances d’une justesse qu’on ne saurait nier.

Pour répondre à la question enfin, non, faire des biopics n’est sans doute pas plus nécessaire que cela. Nous n’avons sans doute pas spécialement besoin de connaître la vie de chacun.e de nos artistes préféré.e.s, le plus souvent des icones suffisamment célèbres pour qu’on ait déjà une excellente vue d’ensemble de leurs parcours. Nous n’en avons a priori encore moins besoin que les biopics ont trop souvent tendance à éroder la réalité sous les vagues d’une nécessaire fictionnalisation des événements, laquelle contribue à une sacralisation inutile.

Cependant, s’approprier des figures telles que celle de l’ampleur d’un Bruce Springsteen afin d’en faire un vecteur de réflexion sur ce genre de sujets, voilà qui est certainement bien plus intéressant et pertinent.

Je crois pour finir que Deliver Me from Nowhere est un film étonnant. Biopic malgré tout, se frottant à une certaine forme de classicisme dans l’exercice, lequel repose ici sur une poignée de clichés et de mécaniques huilées, de séquences attendues, le film de Scott Cooper tente tout de même de faire preuve d’originalité, d’un pas de côté, à défaut d’une véritable audace. Conscient du carcan dans lequel il se classe fatalement en dépit de sa bonne volonté, il l’est également du sujet qui est le sien et de tout ce qui gravite autour. Il réussit alors à saisir cette occasion pour se concentrer sur cela et presque exclusivement sur cela, pour dépeindre le malaise d’un homme, ses erreurs et ses efforts pour avancer, pour nous raconter le pourquoi plutôt que le qui et le comment.

Laisser un commentaire